Oleh Deddy Arsya

Ustad x sudah lama tidak diundang lagi mengisi pengajian di masjid kami.

Bisik-bisik, itu disebabkan karena pengurus masjid, yang rata-rata diisi kaum pembaharu (betapa mengesankan kata itu), menganggap kaji ustad x suka aneh lagi nyeleneh, ‘tidak begitu baik bagi anak-anak kita’.

Ustad x acap berceramah tentang yang mistik-mistik: menghubungkan antara kisah nabi-nabi dan keberadaan sundal bolong-gundoruwo; wali-wali keramat yang bisa menjelma apa saja termasuk jadi makhluk hina macam anjing; kadang-kadang tentang Nabi Khaidir yang bisa menembus tujuh lapis tembok dan membiak jadi tujuh lapis bayangan; kisah-kisah yang dinukil dari narasi-narasi israiliat yang diragukan.

Pengurus mungkin akan duduk resah tiap si ustad berceramah. Tapi, kami, anak-anak, adalah yang paling kerasan berlama-lama sampai akhir pengajian.

Ustad x-lah yang memperkenalkan kepada saya untuk pertama kali tentang Abu Nawas—Abu Nuwas, penyair zindiq dari puncak kemakmuran Islam—lewat sebuah anekdot:

ORDONANSI BERAK

Sultan Harun Arrasyid mengeluarkan sebuah peraturan baru: “Hari Jumat adalah hari khusus untuk berak Sultan”.

Dengan begitu, pada hari itu, tak seorang pun boleh pergi ke tepian Tigris untuk buang air kecuali Sultan.

Di Jumat pertama sejak peraturan itu diterapkan, benar saja, Sultan telah siap di tepian kerajaan untuk buang air.

Sultan menikmati pemandangan kotorannya mengapung-apung seorang diri di permukaan sungai.

Tapi, Sultan tiba-tiba terbit murka ketika sesaat kemudian kotoran lain muncul mengiringi kotorannya.

“Kasim…!!!” teriak Sultan, merasa tak percaya.

Kasim kepala—yang unainya telah dipangkas sejak dari pangkal—tidak bisa tidak hanya dapat menyembah: “Hamba, Paduka!”

Sultan, dengan murka yang tak mau reda, berkata lantang, “Perintahkan seluruh prajurit, tangkap, dan pancuang siapa pun yang telah lancang!”

Tidak sulit menemukan pelakunya.

Abu Nawas telah berak tidak jauh dari tepian kerajaan pada hari yang sama.

Di hari yang sama pula, sidang terbuka diadakan, dihadiri langsung oleh Sultan.

Segala bukti dan saksi telah berbicara: Abu Nawas terbukti melanggar ordonansi.

Pengunjung sudah dapat memastikan: Abu Nawas pasti dihukum pancung.

Tapi di akhir persidangan, Kadi Kepala menyilakan Abu Nawas menyampaikan pleidoinya:

“Apakah kita semua di sini pernah melihat Sultan berjalan sendirian?” tanya Abu Nawas memulai.

“Apakah kita pernah melihat Sultan seorang diri tanpa pengawalan?”

“Jika Sultan selalu dikawal ke mana pun beliau pergi, ciritnya juga tidak boleh kita biarkan ke muara seorang diri. Itulah sebabnya, karena kesetian hamba pada Sultan, hamba perintahkan kotoran hamba mengawal kotoran Sultan agar selamat sampai ke tujuan!”

***

Menurut ustad x, Abu Nawas bebas dari hukuman mati.

Kami, anak-anak, senang kisah itu happy-ending. Tak ada kepala yang terkulai di tiang gantungan atau lepas dari badan dengan darah menyembur di panggung hukuman.

Sejarah Islam sudah penuh dengan pemandangan yang demikian, bukan?

Tapi pengurus masjid tidak begitu senang.

Ustad x telah menghina 2 perkara besar: 1) Hari Jumat sebagai hari agung umat Islam; dan 2) Sultan Harun Arrasyid yang Mulia sebagai prototipe penguasa Islam ideal berlintas zaman.

Saya tidak tahu, dari kitab apa ustad x menukil kisahnya. Setelah besar, saya membaca cukup banyak buku tentang Abu Nawas, juga kumpulan-kumpulan anekdotnya, dan tak menemukan satu kisah pun yang serupa.

Mungkin ustad x mengarang sendiri anekdot itu.

Bagi saya kini, kisah itu lebih dari sekadar anekdot.

Pertama, ini adalah sebuah kritik yang menohok atas irrasionalitas kekuasaan!

Khalifah Umat Islam mesti-harus mencampuri soal-perkara ‘berak’—hal yang sangat privat, dengan sebegitu serius? Bagaimana mungkin Sultan harus ‘berperkara’ dengan rakyatnya hanya karena persoalan ‘buang hajat’? Abu Nawas diam-diam juga menyampaikan sindiran yang menohok: Sultan hidup dalam kemegahan yang parah, dan dia terpisah dari lingkungan-rakyatnya. Kritik yang disampaikan lewat anekdot memang punya daya gugah yang berbeda.

Tapi, ada hal lain, yang juga sama pentingnya:

Kedua, Muslim atau sejarah Islam juga bisa punya ‘narasi yang menyenangkan’: Mereka menyukai gurauan. Ada banyak narasi yang menyebabkan Islam terasa lebih ramah-cair ketimbang begitu tegang-kaku.

Akbar S. Ahmed bertanya dalam bukunya Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, “Apakah Muslim tertawa?” Itu pertanyaan yang menyakitkan tentu saja, lahir dari stereotipe negatif berdasarkan citra yang selama ini terbangun di media. Berdasarkan citra itu, kata Ahmed, tampaknya Muslim tidak punya rasa humor, mereka kelihatannya tidak pernah tertawa.

Tapi, toh, ada banyak tokoh dalam sejarah Islam yang memproduksi gurauan:

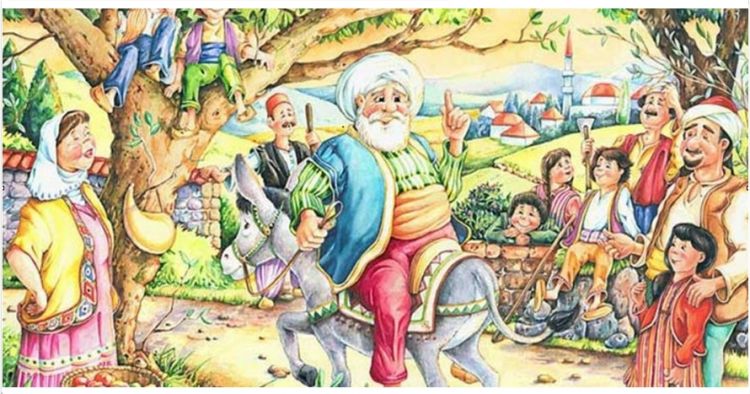

Kita kenal Nasruddin Hoja yang begitu memikat dengan sorban besar di kepala dan jubah kembangnya. Sosoknya telah karikaturis sejak awal. Juga kisah-kisahnya yang humoris dan satiris, begitu populer dalam sastra dan dongeng Persia, yang kemudian menyebar ke pinggiran dunia Islam seperti Indonesia dan dapat kita nikmati hari ini.

Kisah-kisah yang bisa saja tidak lagi sama, telah dimodifikasi di sana-sini, atau telah dibuat baru sama sekali. Bersama Abu Nawas di dunia Sunni, kisah-kisah mereka memang bisa saja diulang-ulang lagi di masa lain untuk kepentingan yang cocok. Mencemooh kekuasaan yang tak disukai misalnya, atau sekadar untuk menghibur pada pendengar yang lelah dengan citra agama yang terasa begitu kaku dan mencekam.

***

Akhirulkalam, semeyakinkan apa pun, pleidoi Abu Nawas tetap ditolak Sultan. Tapi untungnya, Sultan yang Bijak bermurah hati, Abu Nawas tidak digantung. Dia, karena terbukti melanggar ordonansi berak, hanya dijatuhi hukuman ‘diberaki orang sekota’.

Di Jumat berikutnya, sebuah lubang besar telah digali petugas kerajaan di tengah pasar. Abu Nawas akan dimasukkan ke dalamnya, yang di atasnya kemudian warga Bagdad sampai sore nanti harus buang hajat. Sementara Sultan tentu saja akan dapat berak dengan tenang di tepian kerajaan.

Abu Nawas menggunakan pakaian serba putih dengan sorban besar tergulung di kepala yang juga putih, dan berselempang sebuah pedang Arab pada pinggang. Dia masuk ke dalam ‘lubang pesakitan’ dengan tenang. Sementara warga kota telah antre menunggu giliran untuk menjatuhkan ‘hukuman’.

“Sultan hanya memerintahkan memberakiku, tidak mengencingiku. Siapa yang juga mengencingiku, akan kutusuk lubang ekornya dengan pedang ini!” kata Abu Nawas dari dalam lubang sambil mengelus-elus ujung pedang.

Tak seorang pun yang kemudian berani memberaki Abu Nawas.

Bagaimana mungkin berak tanpa disertai kencing juga?

Abu Nawas keluar dari lubang hukuman tanpa sedikit pun ternoda, dengan pakaian putih-bersih seperti sediakala, berkilauan diterpa cahaya.

Bukittinggi, 2019

(Publikasi: https://bakaba.co/humor-dan-islam/ 5 November 2019)